-

Публикаций

1154 -

Зарегистрирован

-

Посещение

-

Победитель дней

6

Тип контента

Профили

Форумы

Календарь

Галерея

Весь контент Saburo

-

- 2 комментария

-

Прикольно. С Fullmetal Alchemist не знаком, поэтому воспринимается вообще "на ура", как самобытное произведение. Почему-то особенное умиление вызвал Судзухара)). А некоторые грамматические ошибки (вроде "нах" вместо "них") добавили веселья. Спасибо!

-

Аюпа, спасибо, все так и есть, почему-то хотелось поскорее закинуть в Библиотеку вещичку, а не сидеть и вычитывать. С Фуюцке\Фуюцки этим долбанным я замучался, то такое написание на форуме встречается, то другое, поэтому сначала писал с "е", потом правил на "и", нашел не везде и пр. Дормиенс, большое спасибо, тоже со всеми замечаниями согласен, от всех похвал растаял)). Надо посмотреть на Вьетнама, он, наверное, тоже)))). Ренегат, спасибо, что осилили, удивился Вашей оценке невероятно: мне-то все герои кажутся не самым гнусным образом проинтерпретированными, почему такое бешенство? Ну ладно, хорошо, что все же что-то получилось, хоть негатив. Капеллан, спасибо, что заглянул (хотел написать "залетел", но вовремя одумался).

-

-

Вторая - коротковато и скучновато. Разве что за количеством повреждений 03-ей следить? Пара удачных шуток кажутся вставными репризами. М. б., было бы больше текста, в глаза бы так не бросилось...

-

-

-

-

-

-

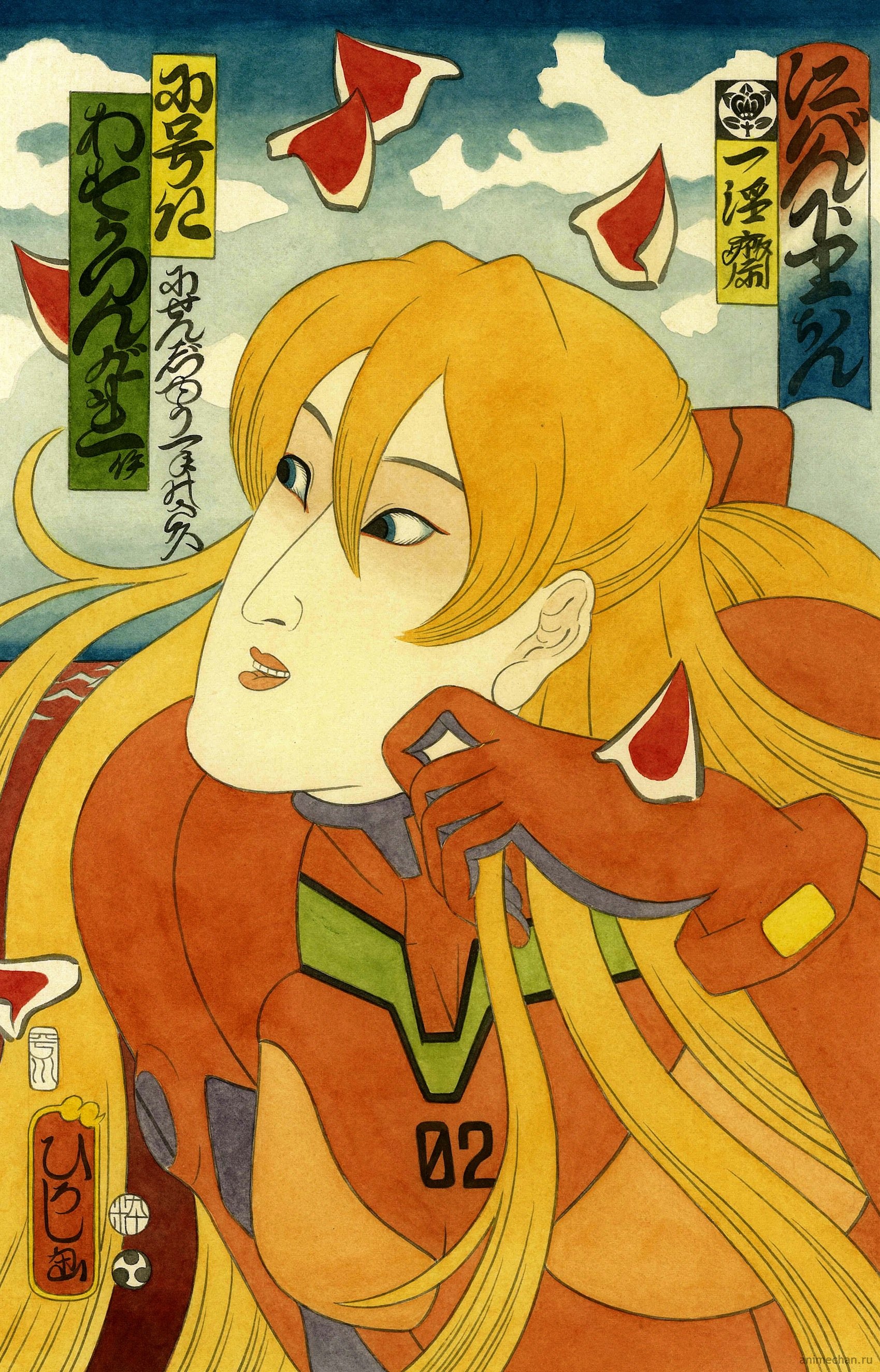

Прочитал 4-ую. Конечно, самое сильное, что в ней есть, - это сцена Аски с Рей, как-то они быстро и без лишних слов срезонировали. Еще и платье Аска заказывает для Рей из того же материала, как собственное - это что ж, униформа у них теперь такая? И что с Рей происходит - то ее пинают по руке, то кровища заливает лицо, а волосы отросли до плеч, она чем дальше, тем беззащитнее, женственнее - как интересно). Только не бросьте все на полдороге, чтобы и дальше внутренний мир был так же раскрыт подробно)).

-

А зачем было вообще дописывать историю? Предыдущая глава вполне могла стать финалом. Эх, Агроном, зачем быть таким честным - чтобы часы разбить?(( Хреновая вещь старость.

-

Что делать? Дальше жить. Чтобы усилия не зря были. А еще, если так здорово тело перекроили, скорее всего, рак не прогрессирует (?). Они всегда режут "с запасом", чтобы все метастазы прихватить. Я прав? С чем связан стресс, если девчонку вытянул?

-

-

1. Керк Дуглас (отец! не сын!) 2. Олег Янковский 3. Джек Николсон 4. Олег Борисов 5. Олег Даль 6. Чарли Чаплин 7. Дастин Хоффманн 8. Тони Кертис 9. Алла Демидова 10. Анастасия Вертинская

-

Ура!! Тупой Сабуро только что допер, где теперь читать фанфики. И наконец-то ознакомился с "Отсроченным поражением". Как хорошо то, что хорошо кончается! Право, было бы так обидно, если бы осуществился первый сценарий (хотя Аска с последней репликой того, может, и стоила). И решение проблемы приятно-техническое, чаще жми на кнопку, парень. Короче, просто здорово).

-

А меня за душу взяли раздумья Аски. Черт, это так часто встречается: прочитаешь про что-нибудь, что в развитом мире в порядке вещей, а туточки, у нас, об этом и говорить-то неприлично (это я про некоторые идеи, прежде всего). И первый, кто начнет возникать здесь, налетит на неприятности, стукачество собственной служанки (ведь вероятно?) и прочие хамства жизни. А через год-два чужими стараниями это станет обыденностью, поди, и правила посмягчаются, и обыватели привыкнут. И ждешь. И от этого ощущение большого говна в центре души остается. А уж сцена у алтаря... Здорово! Глава находок. Как редко пишут про вибрационные ощущения, чуть чаще - про запахи. Авторы еще и всю человеческую сенсорику задействуют, ну какие молодцы! Восторг текст.

-

Ничего понять не могу - глава не открывается, оффтопа не вижу, мне пишут "У вас нет на это прав" и не пускают(((.

-

Начало дискуссии прочитал и конец. Удивился: почему никто не вспоминает японскую культуру, их мифы, раз уж мы здесь сидим? Как раз для Японии очень характерная черта, так изображать и дружескую привязанность, и любовь. Для интровертов, для людей более-менее флегматичного или меланхолического склада это вполне приемлемо. Нет особенных секретов, нет экстравагантных желаний, жизнь течет размеренно, все вызовы приходят извне, отвечают на них возлюбленные или друзья одинаково (и стереотипно). Это кажется "ненормальным" для представителей современного общества, поскольку в нем есть потребность реагировать дифференцированно, нести индивидуальную ответственность, но конечно, другая позиция - это ни в коем случае не "максимализм" юности, наоборот, идеал Storywriter - родом из очень старых культур)).

-

О! Какая длинная, какая разная! Сначала глава напоминала шараду: а)полез в словарь, чтобы уточнить дефиницию слова "турель"; б)полез в словарь, чтобы узнать, что значит "шток"; в) представил пепел, вьющийся вокруг штока; г)восхитился)). Потом были приключения, дивные пласты опадающей ржавчины и влажная проказа стен. Потом бытовые детали: после подвигов все болит. Потом благородные порывы. В целом, не слишком компактно, но мне понравилось. Одна заусеница только заставила поморщиться: вот Синдзи идет после всего-всего и думает, что через ПЯТЬ ЧАСОВ свалится от банального переутомления. Ни фига он арифмометр, так силы рассчитывает точно! Я понимаю, если бы их на пять минут оставалось... Спасибо, авторы!

-

Не везде выдержана стилизация - и по-моему, зря. "Ты облажался" - это не отсюда. Тюремщики... лучше бы они царскую охранку напоминали, чем братву или полицию. От "Серафима" тоже испытал секундное зависание. "Линия грез", нет? Зачем это здесь? Забрала и шлемы с "подсветкой" куда прикольнее. Еще почувствовал себя немного обманутым, когда после томления и маяты Синдзи оказалось, что это именно то самое и есть - долгое томление и маята)). Скучно же скучать вместе с героем)). Что понравилось: как введена Рей, как интуичит в этой сцене охотник, бронзовый дождь (восхитился описанием), пассаж с мысленным обращением Сина к артефактам, местные богохульства и что инквизиторы названы "мракобесами". Актуальное словцо. Любой экстремист, надзирающий не за своей душой, однозначно мракобес! Кто выиграет в гонке за святость года? Жду продолжения).

-

Уржался над очередной главой, особенно над кульминацией с участием Акаги и кошки. Да, она чуть-чуть длинновата, да, заметно, что у автора "накипело" в адрес алкашей и тупорылых, но все равно читать было здорово. Ксения - это даже не гротеск, это реальность, кто везет, на том и едут, разве что огрызаться она учится слишком медленно. Кенске - тот самый гений, который не просто милашка, который все может и все делает, но еще и довольно неприятный тип людей, которые ставят в пирожные ноут и отключаются от всего на свете за секунду, чихая на всеобщий празник. Рей шикарно демонстрирует, как накладно окружающим ее серьезное отношение к шуточным заявкам, в общем, совсем не пустая вещица выходит. Поздравляю автора!

-

Ух ты, какой перл эта последняя! Если не считать болезненного пристрастия автора к слову "оголовок" (гы-ы-ы), язык безукоризненный, идеи в монологе Эмилии (прелестная смесь из Фейербаха и Юнга) вызывают жгучее одобрение и согласие (что из чего происходит, я об этом), а с волшебным фонариком вышло вообще трогательно. И еще тут все логично, реалистично и дообъяснено. Молодец же автор!

-

Прочел, наконец, третью (добрался). Сюжет захватывает, Аска оч-чень правдоподобно и быстро решается на головокружительные шаги и готова обойтись малой кровью, а Рей, в противовес ей, тормозит и стремительно обрастает отвращением к себе. Сильно показана сцена в лаборатории и в переулке, зато разводка мафиози такая, по-моему, достаточно детская. Я вообще не очень понимаю, почему было не отобрать наркотик и не выпнуть двух дам-копов из особняка. Они жаловаться побегут? Прикрытия-то никакого. А уж замазать обеих до чего легко. Но компромат как-то не стряпается. Вроде бы. Неужто репутация среди коррумпированных копов так важна покупателю? И на фоне активных и рисковых девчонок Синдзи выглядит ну изумительным балбесом)). Живет себе потихонечку, кропотливый хомячок)). А чего с тряпки взять? А нечего, кроме анализов)). Мне это просто офигенно понравилось. Аска и Рей неотвратимо превращаются в "Неуязвимых" ("Неприкасаемых"), а Син где-то на подхвате, фигура, менее значительная, чем даже Кенске (который вообще колоритнейший спец). Ну и Тодзи... Эффектный дебют. Образ Акаги сложился из ее собственного выхода на сцену и характеристики Аски, в результате Икари - самая бледная тень во всем балаганчике. Надеюсь, это компенсируется другими сильными мужскими фигурами? Детектив как-никак дело обычно мужское, а тут такой букетище сильных женщин (включая рыжую лису без имени). Неужто на долю мужиков останутся только роли громил и жирных криминальных субъектов? А мозг где?)) В общем, понравилось очень, буду ждать продолжения, спасибо. (где там Дормиенс углядел шероховатости стиля? У меня глаза не такие алмазные, показалось, все очень даже на высоте, особенно по сравнению с первой главой!)